|

●トランジスタ 今回は ICを使わないので、これらのトランジスタが主役かな (^^) 東芝の 2SA1015と 2SC1815、NECの 2SA952と 2SC2001を使用する。 実物の写真に各端子の説明とランクの読み方を書き添えておいたのでご参考に。 尚、2SA952, 2SC2001はコンプリメンタリ・ペアとして使っており、出力波形の上半分・下半分を分担して受け持つことになる。 そのため、hFEランク(K, L, Mがある)は同じものに揃えておくことをお勧めする。 2SA1015, 2SC1815にもランクの区別 (O, Y, GR)があるが、こちらは特に合わせる必要はない。 2SA1015, 2SC1815はどこでも手に入る品種だが、2SA952, 2SC2001はどうだろうか? もし 2SA953, 2SC2002が入手できる場合はそのまま差し替えても OK。 他にも代替できそうな品種もあるが、場合によってはアイドリング電流(後述)の調整が必要だ。 |

|

|

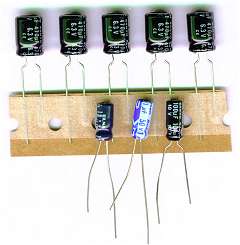

●電解コンデンサ 今回は、1μF, 10μF, 100μF, 470μFの合計 4種類を使用する。 電解コンデンサは一般に極性があり、逆接続すると様々なトラブルの原因となるので特に注意が必要だ。 極性は大抵ケースの外装に「マイナス」側が示してあるほか、新品で購入した状態では マイナス側のリード線が短くなっているので判別できる。 電解コンデンサでは耐圧も重要な項目で、容量の大きなコンデンサで高耐圧のものは、外形も大きく高価になる。 今回は電源電圧が 6Vなので、10V以上のものを使用するようにしたい。 但し、100μFや 470μFで 6.3V耐圧のものが入手できる場合、C8を除けば使用しても何ら差し支えはない。 |

|

|

●その他のコンデンサ 今回は、セラミックコンデンサの 47PF(左)、積層セラミックコンデンサの 0.1μF(右)の 2種類を使用する。 電解コンのように極性はなく、どちらの方向に接続してもかまわない。 積層セラミックコンデンサは、ロジック回路のバイパス用として大量に使われているので、 入手性は良いはずだ。 0.1μFの場合、104(10 0000PFの意味)と記されている。 耐圧は何れも 25V, 50Vが一般的で、まれに 0.1μFで 12Vというのが売られているが、今回はどれでも OKだ。 |

|

|

●抵抗 今回は、カーボン抵抗の 1Ω, 8.2Ω, 47Ω, 100Ω, 560Ω, 820Ω, 1KΩ, 1.5KΩ, 10KΩ, 22KΩ, 47KΩを使用する。 極性はなく、どちらの方向に接続してもかまわないが、立てて取り付けるときは カラーコードの誤差を表す金の帯を下にするのが一般的だ。 寝かせる場合も、 カラーコードの方向はできるだけ揃えよう。 今回は全て基板に立てて取り付けている。 抵抗の種類としては、一般的なカーボン抵抗(炭素皮膜)の他に、金属皮膜や酸化金属被膜、巻き線抵抗などがある。 また、大きさによって許容消費電力が異なっており、ワット数で表している。 小容量のものでは 1/4W, 1/8W などがあるが、今回はどちらでもかまわない。 |

|

|

●可変抵抗 今回はステレオとするため、10KΩ(A)の 2連タイプを使用した。 末尾の (A)は回転角と抵抗の変化度合いを表したもので、対数的な変化をする Aカーブ、直線的な Bカーブなどがある。 音量調節用には Aカーブが一般的だ。 機構面では、単連と 2連、外形面では 16φや 24φなどの種類があるが、今回使ったのは 16φの 2連だ。 モノラルにする方は単連を使用しよう。 |

|

|

●ジャック・スイッチ等 今回は、外部電源用に EIAJ type2の DCジャックを、信号入力用にステレオミニジャックを使用している。 EIAJ規格の DCジャックは使用電圧によって大きさが決められており、今回は type2(3.15〜6.3V)を使用する。 内蔵電池の切り替えに対応するため、3ピンのものが必要だ。 入力用としては、ミニジャック以外にピンジャックでも OKだ。 スイッチについても 2ピン以上なら OKなので、好みのものを選択しよう。 |

|

|

●発光ダイオード 今回は、外形 3φの緑色のものを使用した。 SHARP製の LEDだが、型番は忘却の彼方・・・ 電源のインジケーター用として使うだけなので、どんなものでもかまわない。 好みのものを選択しよう。 尚、LEDには極性があるため逆接続では点灯しない。 新品の状態で足が長いのがアノード(+)側、短い方がカソード(−)側だ。 足を切断する前に確認しておこう。 |

|

|

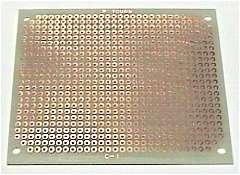

●プリント基板 例によって、2.54mmピッチの穴あきユニバーサル基板を使用した。 材質面では、ベークライト、紙エポキシ、ガラスエポキシなどがあり、右のものほど高級品だ。 今回はどれでも良いのだが、ベークライトのものは一般的に反りが生じやすく、 半田付けの際に銅箔が剥げやすいものもあるので注意しよう。 今回使った基板は C-1というガラスエポキシのノーブランド品で、大きさは穴の数にして 24×30となっていた。 実際使っているのは 19×27穴なので、ネジ止め位置を勘案して余裕があれば OKだ。 モノラルにする方は 19×14穴にネジ止め位置をプラスして選んで欲しい。 |

|

|

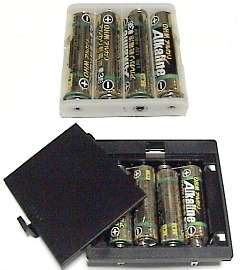

●電池フォルダ 一般的な電池フォルダとしては、上段のものだろう。 値段の方も 100円ちょっとで比較的リーズナブルだ。 しかし、ケースに入れることを考えると、電池の交換は「悩みの種」であることが多い。 ケースのフタを開けるために、 いちいちドライバーでネジを外さなければならないとすると、電池交換の度にこれをやるのは不細工でしょ?? ということで、ぜひフタ付きの電池フォルダを奮発しよう! 写真下段のものは、タカチの LG-4という型番で、黒とアイボリーの 2種類がある。 お値段はちょっと高め。 ちなみに私の購入価格は 480円・・・ ま、たまにはいいよね。 |

|

|

●配線材料・その他小物 配線に使う色は結構各自のクセみたいなものもあるようだが、私が今回使ったのは赤・白・黒の 3色だ。 グランドや電源のマイナス系統には黒、プラス系統に赤、信号では左用に白黒の撚り合わせ、 右用に赤黒の撚り合わせを使用。 太さは適当で良いが、今回は AWG-28のものを使っている。 その他には、基板をケースに固定するためのビス・ナット・スペーサーや、スピーカーなどが必要だが、 このあたりはケースを先に決めてしまってから考えよう。 |

|