| 液晶自作キット SP<15.1" SET> (Page 1 / 3) |

液晶自作キット SP<15.1" SET>

■ はじめに・・・

この SP<15.1" SET> は、自分で使うために買ったものではなく、子供に使わせていたパソコンのリプレースに合わせて新調したものだ。

主な使用者が自分自身ではないということと、リクエストされた項目も考慮して、こんな感じでまとめてみようと思う。

- 単体でテレビとして使えるようにする。

- リモコンが使えるようにする。

- ビデオデッキをつなぐことができるようにする。

- ヘッドフォンジャックを付ける。

- パソコン用モニターとして使えることはもちろん、オーディオアンプの機能も持たせる。

- 主電源スイッチを付ける。

要は、パソコンと切り離しても TVとして使えるものを目指そうと考えている。

とりあえず、TVチューナーとリモコン、ケースまでがセットになったもの一式を入手すれば何とかなるだろうとのことで注文。 届いた

部材を色々といじりながら、作業を開始してみた。

尚、最後の主電源スイッチは、万一停電などがあった後復帰すると勝手に電源が入るのは困るので、自分の知らないところで

予期せぬ動作をさせないという意味で必須のものだ。 使用者には必ず主電源で ON/OFFするように指導しなければならない。

・ ・ ・ ・

■ ケースをクリーニングしながら組み立て方法を検討する・・・

セットに入っていたケースは、某 IBM製モニター 一体型パソコンのモニター部分をそのまま摘出、転用したもののようだ。 かなり

汚れているので、クリーニングと並行してインターフェース基板や入力端子類、その他部材の取り付け方法を検討することにする。

左上のイメージが届いた状態のケース。 写真では判りづらいが、相当汚れている (^^;

ということで、アルコール (クルマのガソリンタンク水抜き剤)で洗浄し、前面のロゴも邪魔なので、紙ヤスリで研磨してキレイにしてみた。

こちらはスチール製シャーシー。 ちょうど液晶パネルの裏から覆い被さるような感じで、シールドケースとシャーシを兼ねている。 その上から

樹脂製の裏蓋が取り付けられるようなイメージだ。

このスチール製シャーシーは結構厚みがあるような感じがするのだが、液晶パネル自身も厚みがあるため、実際にかぶせてみると

1cmそこそこしか空間は残らない。 従って、この空間内にインターフェース基板を入れてしまうことは不可能だ。

ということで、シャーシー中央部分の換気穴部分を切り取り、ここにインターフェース基板を装着することにする。 樹脂製ケースも中央部分を大きく切り取り、

チューナー取り付け用のシャーシーを兼ねた入力端子用パネルを二階建てにして取り付けるつもりだ。

さらに、前面には主電源スイッチとヘッドフォンジャック、リモコン受光部を取り付ける。 あと、操作スイッチ部分は毎回

実装方法を悩むのだが、今回はリモコン付きのため、リモコンを使えば全ての操作ができるようになるので思い切って省略することにした。 パイロットランプのみ

適当に配線して取り付けようと思う。

・ ・ ・ ・

■ 実際にケースを加工しながら部品を取り付ける・・・

とりあえず、できるところから作業スタート!

|

|

|

| ▲ 電源、ヘッドフォン、リモコン取付部 | [拡大写真] |

|

|

|

前面パネルに電源スイッチ、ヘッドフォンジャック、リモコン受光部の穴を加工した。

電源スイッチは LED内蔵のものを使用し、これをパイロットランプとして使うことにする。 LEDは二色のものであれば

回路を手直しせずに使うことができるが、値段の割に良いものがなかったため、今回は黄色単色を採用。

リモコン受光部が来るところは角穴を開け、アンバーのアクリル板を小さく切ってはめ込んだ後、エポキシ樹脂で内側から固めてある。

スイッチなどを取り付ける場所はあまり寸法的に余裕がある訳ではないので、液晶パネルとの干渉を考えながらうまくまとめなくてはならない。

電源スイッチの先は ACアダプタのインレットに差し込めるよう、一般的な 2Pの電源ケーブルの途中をぶった切ってスイッチに中継している。 本来こんな方法は御法度なんだけどねぇ (^^;

実は、12V 4.2Aの市販の基板タイプの電源を買って来て付けようとしたまでは良かったんだけど、適当な場所がなかったので諦めた ・・・というオチがある。

で、左上が日立製作所謹製 15.1インチ液晶 TX38D12VCOCAA。 他の液晶よりもかなり分厚くて重量感がある。

向かって左側に専用のインバーターユニットが実装されており、バックライトは何と 4灯! 明るいっす (^^)

向かって右側は液晶のタイミングコントローラーで、EPSONのカスタムチップと LVDSレシーバが確認できる。 LVDSの信号ラインは

4ペア (24Bit)の雰囲気。

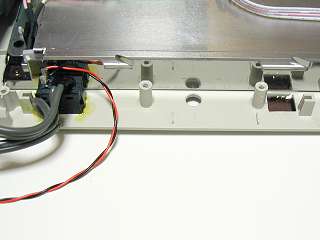

実際にシャーシーの中央部分を切り取って、インターフェース基板をスペーサーで少し沈ませて取り付けてみたのが右上のイメージ。 寸法的には丁度いい感じで、別途

15mmのネジ付きスペーサーを付けてみたが、この上に別のアルミ板を二階建てにしてやれば、端子板兼チューナーユニット取付金具兼シールド板・・・ として充分使えそうな感じだ。

シャーシーを切り取ったエッジは、配線に直接接触すると傷付けることがあるので、クリアファイルを切り取ったものを貼り付けてガードしてある。

ちなみにこのインターフェース基板は、以前に購入した A-200Kのもの。 この液晶とセットの基板は LVDSトランシーバーが 2ch実装されていたので、

後々の実験のためにとキープしてある。 マイコンチップのみをセット品のものと差し替えて使用。

実際にパソコンにつないだりして少し使ってみたのだが、何故かレギュレータ IC付近の発熱が相当凄い状態だ。

消費電流を測定してみたところ、12Vの全電流が約 3A、実はこのうち 2A近くがバックライトインバーターへと流れている。 そりゃ明るいハズだ (^^;

残りの 1Aちょっとがレギュレータで 5Vに変換されるので、換算してやると 5Vラインには 2A以上の電流が流れていることになる。 実測はしなかったが、

液晶自身の消費電流も、他の液晶よりもかなり多いことは間違いないだろう。 その一部がレギュレータを温めるのに使われている・・・ と。

まぁ CoConetさんでも十分にテストはされている筈なので、我々が心配する必要はないと思われる。 が、私はちょっと心配性なので、今回は

要らぬお節介かも知れないが、自分なりに発熱対策を施してみた。

※このページを見てもし心配に感じても CoConetさんに問い合わせたりせず、この対策が必要かどうかはご自身の判断でどうぞ (^^;

発熱源の最右翼はスイッチングレギュレータの IC U800だ。 他にはスイッチング用のコイル L801、ダイオード D800といったところか。 とにかく、

基板自体がチンチンに熱くなるので、基板にべったり実装されている電解コンはたまらんだろうということで、C802、C806、C808を取り外し、別途用意した

470μF 25V 105℃品のリード線にチューブを被せて数mmほど浮かせ、裏面から横向け実装している。 間違っても 85℃品は使わないように!

あと、C804は大して効果なさそうなのでカット。 C811、C815、C816、C528とかの面実装 22μFも熱くなって可哀想なので、こちらも取り外して

47μF 16V 105℃品と差し替え。 同様にリード線にチューブを被せて数mm浮かせている。

最後は大きな電解コンが居なくなってすっきりしたスペースを利用し、レギュレータ ICに放熱器をエポキシ樹脂で接着して一丁上がり・・・。

※電解コンのリード線が長い状態で実装すると、インピーダンスが十分に下がり切らず、残留リップル電圧増加等の弊害が出るので、

度が過ぎたリード線延長は避けるべきである。

※右上の写真には、日ケミ KMGシリーズ (一般用)が映っているが、スイッチング電源の二次側にはスイッチングに伴う大きな電流が流れるため、低ESR品と呼ばれているコンデンサを

使う必要がある。 現在手配中なので、入手でき次第交換するつもりにしている。

あと、ケースの上部にも通風用の穴を追加してあるが、その辺りは適当に。

入力端子部分は、前述の通りアルミ板を二階建てにして取り付けている。 付属の端子類は例によってうまくフィットしないので、今回も主要な部材は自前のものを使って

左上のイメージのようにまとめてみた。 リード線は付属のものを加工し、アナログ信号が通るラインを GNDと撚り合わせるようにして使っている。

二階建て部分の上部には、チューナーユニットを取り付けている。 ケースの端にアンテナ端子を持ってくるよう配置し、キット付属の

PAL→ F接栓変換コネクタを取り付けるとちょうど顔を出すようにしてみた。

チューナーユニットはオーディオアンプと入力切り替えの機能を持っているのだが、残念ながら外部音声入力は一系統しかない。 つまり、

[TV] と [それ以外] の切り替えしかサポートしていないという訳だ。 要は、コンポジットビデオも、Sビデオも、PCも、ぜ〜んぶ

同じ音声入力端子を共用しなければならない。 子供にいちいち「PCとビデオを切り替える時はこの線を差し替えて・・・」などと説明するのは

非現実的なので、とりあえず二つの音声入力を適切なバランスでミックスするためのミキサーアンプを追加している。 ま、ビデオと

PCを同時に使っていたら混ざるんだけど、差し替えよりはマシということで (^^;

本来、チューナーユニットで使われている音声切り替え用 IC PT2314は 4入力の切り替えをサポートしている筈なので、PCとコンポジット、Sビデオに

個別の音声入力を割り振ることも可能である。 が、結局のところハード的に何とかなっても、それを制御するためのマイコンの中のファームは

どうにもならないので、これ以上の悪あがきはやめておこう。

ケースの両サイドには小型スピーカーを取り付けてみた。 「ミ○キーマ○スみたい・・・」 って言われたけど (^^;

ケース後面にパンチングメタルでカバーを被せ、脚を取り付けて完成!

今回は、キット以外に追加や改造を施した部分がかなりあるが、これらについては順次追記して行きたいと思う。

2004/09/07 Yutaka Kyotani (基本部分公開)

2004/09/20 Yutaka Kyotani (スピーカと関連回路追記)

2004/10/03 Yutaka Kyotani (オーディオミキサー追加とケース構成部材の取り付け追記)