| 液晶自作キット Dシリーズ用リモコンを A/Cシリーズで使用する (Page 1 / 2) |

Dシリーズ用リモコンを A/Cシリーズで使用する |

■ はじめに・・・ |

|

液晶自作キット A/Cシリーズ用には、専用オプションとしてカード型リモコンと受光素子がセットになったものが発売されていたが、

2007年7月現在完売となっており、入手不可能な状態が続いている。 一方、Dシリーズ用リモコンとしては、カード型でないフツーのリモコン(笑)

が発売されており、こちらは一時的に品切れになることはあるようだが、2007年7月時点でも継続販売されている。

さて、先日余剰品の液晶自作キット Aシリーズを使って嫁さんにゴマをすっておこうと台所用のTV専用機を製作、 こちらのページ にその過程をまとめさせていただいた。 その際、 操作性改善のためにリモコンインターフェースの解析と活用を行ったのだが、その調査結果をふまえて、Dシリーズ用リモコンを A/Cシリーズでも使えるようにできることが判明したので、ここに記事としてまとめておきたいと思う次第だ。 液晶自作キットAシリーズをお使いでリモコンを買いそびれた方など、活用していただければ幸いだ。 尚、液晶自作キット Cシリーズは、Dシリーズ発売後しばらくして販売が休止され、最近また販売が再開された経緯があるが、 2007年6月時点で販売されているものは、初期状態で Dシリーズ用リモコンを認識できるよう、内部のパラメータが変更済みなのが 確認できている。 したがって、これから新品の Cシリーズを購入する方は、次ページのような作業は必要ないと思っていただいて大丈夫だ。 ※いつそうなったのかの情報は持ち合わせていないので、正規ルート以外(中古品購入など)で入手したものを使う際は ご自身での確認が必要だ。 |

・ ・ ・ ・

■ 両者のデータ的な違いは・・・ |

両者は外形が違うのはもちろんなのだが、ボタンの数は同一になっている。 配列は微妙〜に違っているが、一応同じ意味の

ボタンがそれらしい位置に配置されている。

|

|

|

|

まず調査すべきは、両者が出力(赤外線送信)するデータの違いである。 出力されるデータの調査方法については、こちらのページ で解説しているので、ご興味のある方はぜひ事前にご一読いただきたい。 実際の出力をオシロスコープで記録し、波形からデータを求めて一覧にしたのが下の図だ。 対比のため、 A/Cシリーズ用カード型リモコンと並べて表にまとめてみた。 |

|

|

結果を先に書いてしまうと、データフォーマットは両者とも NECフォーマット で、 カスタムコードが違っているのみだ。 幸いにもそれぞれのボタン毎に割り当てられている データコードは同一 だった。 つまり、うまく改造してカスタムコードのみを変更することができれば、A/Cシリーズ用としてそのまま転用することが可能になる・・・ はずである。 キーのマッピングが異なれば単純な改造だけでは対応できないのだが、とりあえず期待しても良さそうな状況だ。 |

・ ・ ・ ・

■ [ 方法その1 ] リモコン本体を改造・・・ |

まずは改造が簡単に行えるかどうかの下調べを行おう。 早速分解だ!

A/Cシリーズ用カード型リモコンを分解するには、表面に貼り付けてある 接点を兼ねた粘着シート を剥がさねばならない。 いちど剥がすと 元の状態に戻すことが困難になるのと、既に出力されるデータが判っているという事情もあるので割愛させていただくことにする。 Dシリーズ用リモコンの分解だが、まずケースとフタの間を何カ所かで結合している爪をうまく外してロックを解除、 徐々にフタをフリーの状態にしてやらなければならない。 要はマイナスドライバーなどでこじって行けば良いのだが、 力任せにやると、爪を割ってしまったり、フタに傷を作ってしまったりするので注意しよう。 |

|

|

|

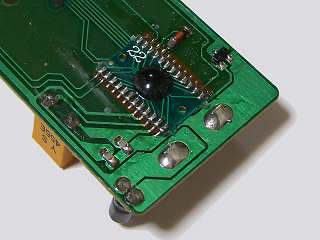

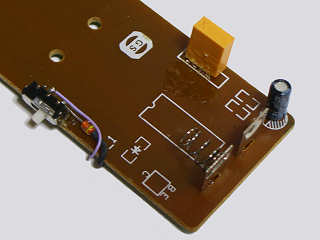

てな訳で、フタを外して裸に剥いてみたのが上のイメージ。 ベークライトの基板に、接点部分のみ別の金属でパターンが重ねられている。 基本的には片面基板なのだが、 立体的構造でパターンが重ねられているという、廉価なリモコンで広く使われている実に合理的な構造だ。 この上に、コンタクトの付いた ラバーがボタン状に加工されたものが被せられ、スイッチとして機能するという訳だ。 |

|

|

|

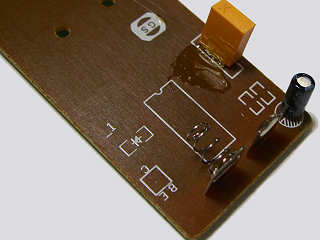

処理IC周辺を映してみた。 基板の半田面に、さらにピッチ変換基板のようなものに載せられたICが実装されているのが見える。 何とも ヘンテコなパッケージだが、IC周辺をざっと見たところでは、プラスチックパッケージの uPD6122と同じように見える。 電源やセラロック、赤外線出力のための端子など、一応オリジナルの ICと同じピンから出ているようだ。 これは余談だが、LEDドライブ回路周辺に 電流制限抵抗 の類が 全く見付からない のだが、気のせいだろうか・・・ ということで、送信処理ICの周辺にカスタムコード設定のための部品が取り付けられているか見渡してみると・・・ どうやら、 21〜22Pin間につながっているダイオード一発で済まされているような雰囲気だ。 確かに、出てくるカスタムコードから 逆に辿ってみると、ダイオード一発でつじつまは合う訳だ。 他にダイオードや抵抗を取り付けるスペースが設けられていないことからして、 汎用性 (カスタムコード変更への対応)は全く考えられていない専用設計品のようだ (^^; |

・ ・ ・ ・

■ A/Cシリーズ用リモコンと互換設定にするには・・・ 改造内容は?! |

前述の 台所用TVでのリモコンI/F解析 での調査結果から、A/Cシリーズのリモコンには、部品点数削減のためか 究極のカスタムコード

が使用されていることが判明している。 要は、カスタムコード決定のためのダイオードや抵抗は全て取り外してやり、何も繋がない状態

にしてやれば同じ設定となる (^^;

ということで、単に A/Cシリーズ用カード型リモコンの代用品として使いたい 方は、ケースを開けて 21〜22Pin間につながっている ダイオードを外すだけ で目的を達せられることになる。 半田ゴテが使えない方は、 カッターでこの ダイオードへのパターンを切断 するだけでも OKだ。 とりあえず、今回はこのダイオードへの途中にスイッチを取り付け、カスタムコードを A/C、および Dシリーズ用の何れにも 切り替えられるようにしてみた。 カスタムコード設定のための部品がたった 1個 しかないという好条件 (?!) だからこそできる改造方法である (^^; |

|

|

|

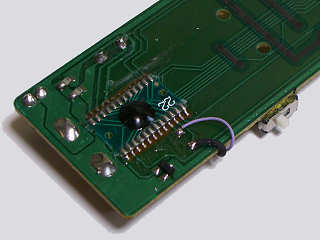

実際の改造内容・・・ だが、もう説明はいらないかな?! ダイオードを取り外したあと、基板上の適当な位置に小型のスライドスイッチを貼り付け、ダイオードを ON/OFFできるように配線した。 元々は円筒形のリードレスタイプのダイオードが取り付けられていたのだが、通常の リード線の付いたものに取り替えておいた方が取り回しが良い。 品種は 1N4148、1SS133、1S2076、1S1588など、 スイッチング用の適当なものなら大抵のものが使えるので、お好みでどうぞ。 |

・ ・ ・ ・

■ 最後に動作確認とケースの加工・・・ |

ダイオードの取り外しだけの方は、これで完了だ。 ケースの下側だけ取り付け、電池とラバーゴムを仮にセットして

動作確認しておこう。

|

|

|

|

切り替え対応にする方は、スイッチの取り付けが完了したらケースを加工してやろう。 スイッチのレバーがケースと当たらないよう、 また切り替えがきちんとできるように、カッターやヤスリで削ってやれば OKだ。 お疲れ様でした (^^) | ||||||

|