| 台所用TVの製作「ユニット間を結線し、組み立てる」・・・ (Page 1 / 1) |

ユニット間を結線し、組み立てる |

■ 結線の実際と組み立て作業・・・ |

使用する部材は“液晶自作キット”なので、冒頭でも書いた通り、基本的にはユニット間を結線し、ケースに入れれば完成である。

追加製作したリモコンインターフェースによるキー操作回路、電源制御回路など、それぞれの項目で説明済みなので、残るは バックライトインバータ関連位かな・・・ とりあえず、このあたりをさらっと流した後、ケース内外の様子を見ていただいてハード面は完了っ! と いうことにさせていただきたい。 |

・ ・ ・ ・

■ バックライトインバータの検討・・・ |

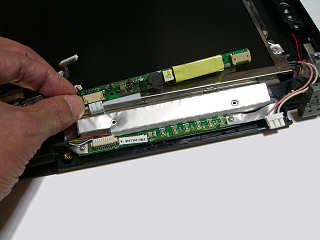

ノートPCのパーツは総じて小型に作られている。 従って、その一部を転用して何か別のものを作ろうとした場合、

どこで線引きするかにもよるが、組み合わせる追加部材にも小型化が求められる訳である。

バックライトインバータの場合、液晶パネル自体に装着されている蛍光管(冷陰極管)との間を高圧ケーブルで接続しないといけないため、 むやみに延長はできない。 できるだけ元に近い状態で実装できるよう心がけるべきだ。 ・・・と、そういう制限を考えて行くと、 結局のところ、元々使われていたインバータを解析の上再利用するのが、最も理想的である。 ぶっちゃけた話、A-100K付属品のインバータが使いたいケースに収まらないだけの話なんですがね (^^; |

|

|

|

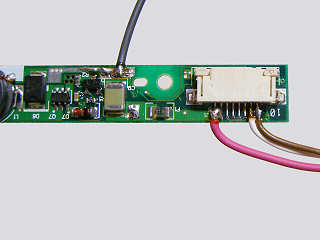

答えを先に書いてしまうと、再利用は何とかOKというところ。

問題が全くないという訳ではなかったのだが、とりあえず手順の方はこんな感じで確認した。

|

|

|

ということで、調査結果及び接続を上の図にまとめてみた。

液晶自作キットとは 明るさの論理が逆 なのと、最大輝度だと発熱がひどいので輝度調整用VRを追加、適当な5V電源が必要になるため ON/OFF回路から供給できるよう、配線の変更を行っている。 明るさの件は、電源電流が7割程度になるよう出力を絞って使っている(電源電圧を下げてもフィードバック制御がかかるので、実際のパワーは落ちない)。 部品点数を勘案して こんな配線になっているが、ユニバーサル基板の切れ端に半固定抵抗を実装、そのままコネクタに直結・・・ でOKだ。 |

・ ・ ・ ・

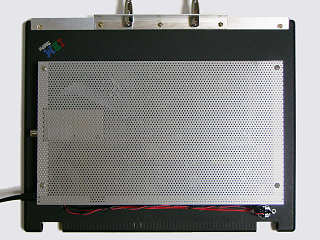

■ ケースへの実装状況・・・ |

冒頭でも記したとおり、ノートPCのフタ部分をそのまま活かし、裏側にアルミ製のシャーシーを貼り付けて各ユニットの

実装を行っている。

|

|

|

|

上のイメージは、オモテ、ウラ何れも蓋がない状態でシャーシー内を覗いたところ。

何れのユニットも、真鍮製のスペーサーでシャーシーから浮かせている。 電源ユニットは実装されている部品の背丈が高いので、 シャーシー自体に部品が支障しないよう角穴を開け、スペーサーなしでそのまま実装してある。 あと、配線を通す大きめの丸穴を何カ所か作っているが、被覆を傷付けないよう、エッジに樹脂製ガード部材を取り付けている。 上記の状態でウラ蓋を取り付けると、こんな感じだ。 フロントパネル実装済みのイメージもどうぞ。 |

|

|

|

最後に、できあがった本体を台所の窓枠に取り付ける必要があるのだが、今回はフレキシブルパイプを使ってまとめてみた。

最初から使われていたヒンジ金具を再利用するのも一つの方法だが、取り付け状態をイメージしている段階であまりしっくりこなかったので、 フレキシブルパイプの方を採用することにした。 |

|

|

|

このフレキシブルパイプ、何れの側にもネジが切ってあるが、片側には取り付け金具と飾りナットが付属している。 が、もう片側にはナットすら付いていないので

別途 6φのナットを調達しておく必要がある。

|

|

|

|

| ||||||

ちょっとお値段は張るが、今回はバランスと強度を考えてこいつを 2本使うことにした。 テキトーにぐりぐり曲げてやるだけで、

そこそこ自由なアングルに動かせる。 完全に跳ね上げたりするのは無理だが、安定性も及第点ではないだろうか。

| ||||||

2007/07/22 Yutaka Kyotani

| ||||||

|