「謎を解け!」モニタを車載用として使う |

■ 車載用モニタに求められるもの・・・ |

|

小型パチンコ液晶の用途として比較的ポピュラーなものの中に、車載ビデオモニタ

としての応用がある。 すでに多くの方がご存知のように、12V電源で動作する機器であれば、

とりあえずつないで動かしてみることはできる のだが、実際には 細かい不具合

や 使い勝手が悪い 部分があったりと、全てがパーフェクトな状態には持って行き難いというのが現実かも。

考えられるものを列挙してみよう。

このモニタユニットを購入したのが 2006年4月で、このページを書いているのが 2008年11月と、もうかれこれ 2年半ほど死蔵していた ことになるんだなぁ・・・ |

・ ・ ・ ・

■ 加工および追加する内容について検討・・・ |

|

先ほど列挙した項目をこのモニタに当てはめ、検討内容と方針を記してみた。

|

・ ・ ・ ・

■ 実際に加工を行う・・・ |

|

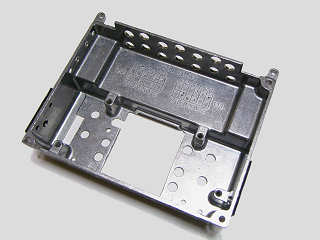

それでは手始めに、裏ブタであるダイカストフレームから、加工を始めていくことにする。

|

|

|

|

|

|

左上は、ダイカストフレームに取り付けてあったサブ基板を外し、背面のコネクタ付近を切り抜いたところ。

コネクタの周囲が平坦ならわざわざ切り抜く必要はないのだが、エッジがコネクタに沿って内側に張り出した構造になっているため、 邪魔な部分を丸ごと金鋸で切り取ってやった。 さらに、上側にあけられている通風孔はちょっと少ないように感じたので、内側にもう一列 追加・・・ と。 板厚がそこそこあるので、結構手がかかる (^^; 正面から向かって左サイドには、サブ基板をマウントし、バックライト明るさ調整用 PUSH-SWや入力コネクタの サポート用に使用する。 RGBコンバータには、ピンジャックや 2.1φDCジャックなどが取り付けられているが、残念ながらこのケースでそれらを活かした 状態ではマウントできない。 電源や映像信号の入力は、通常の 2.5mmピッチ XHコネクタを背面に出しておくことにした。 さらに、両サイドには 5φのタップを立てたネジ穴を用意し、ゴムシートを貼り付けておく。 ノブの付いたネジと金具で 両側から挟み込むようにしてマウントするつもりだ。 |

|

|

|

|

|

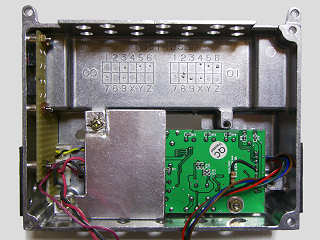

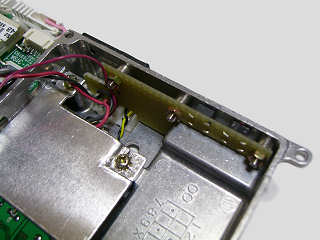

左上は、RGBコンバータとサブ基板を取り付けたところ。

前述のように、RGBコンバータに取り付けられているピンジャックは使えないので、サブ基板に 2Pinのコネクタを取り付け、 リード線を直接つないで中継する。 電源系統は、RGBコンバータの 4Pinコネクタとモニタを接続している配線を途中でカットし、 サブ基板に寄り道させている。 ちなみに、ここで使用するモニタユニットは、SyncOnGreenからRGB+SYNCに改造済み のものが必要だ。 右上は、入力端子付近にアルミのシールド板を被せたところ。 ちょうど本体基板のこの辺りに バックライトインバータ が来るので、念のため 追加しておくことにした。 裏側にはゴムシートを貼り付け、RGBコンバータとショートしないように配慮している。 あと、このイメージではあまり目立たないが、元々付いていたサブ基板をマウントするための取り付け機構が RGBコンバータと干渉するため、 ヤスリで少し削っている。 削りすぎるとネジ穴が使えなくなるので、限りなく現物合わせ・・・ だが。 |

|

|

|

|

|

モニタユニット内部全景、それに PUSH-SWや入力コネクタを取り付けたサブ基板の様子。

このサブ基板内の空きスペースに PICマイコンを追加して、バックライトの PWM制御をやらせる予定。 |

|

|

|

|

|

RGBコンバータおよびサブ基板の取り付けが完了したところで、裏ブタを閉めてみる。

RGBコンバータの基板上には幾つかの調整用 VRが取り付けられているが、画像調整に関するものはこの状態で調整できるよう、 支障するモノがあれば今のうちに削っておく等した方が良いだろう。 最後は、パンチングメタルを置いてネジ止め、ケーブルを接続すればこんな感じになる。 調整の便を図るため、パンチングメタルに穴を開けようかと考えてみたけど、ま、いいか・・・ |

・ ・ ・ ・

■ バックライト明るさ調整回路の追加・・・ |

|

車載用として使うモニタは、やはりバックライトの明るさ調整に対応したモノが望ましい。

理想形としては、周囲の明るさを自動検知してバックライトの明るさを変えてくれるような仕組みがあれば言うことなしなのだろうが、 さすがに「お手軽」に実現できるレベルではない。 また、明るさを変える機能があっても、その操作を すべて手動で行わなければならない とすれば、利便性半減となるのは明白だ。 落としどころとして、イルミ連動 で明るさが変えられて、いちど調整した内容を記憶 してくれるものであれば、ほぼ要求が満たされるのではないだろうか? 要は、昼間の設定 と 夜間の設定 を二種類記憶しており、イルミ連動で自動的に切り替わる というものを考えている。 あと、実際にフロントカメラの映像を映しっぱなしにして少し使ってみたのだが、走り出したらほとんど見ない というのが現状のような気がする。 走行中にまじまじと見ると、酔います ナ (^^; ということで、将来的に 車速検知してバックライトを暗くする ための準備も行っておくことにする。 要は、 イルミ以外にも 予備の制御ライン をもう 1本追加し、合計 4種類の状態で明るさが記憶できるように準備しておきたいと思う。 |

|

|

|

|

バックライト制御および、モニタとRGBコンバータ間のインターフェースを回路図にまとめてみた。

バックライト制御用としては、8PinのPICマイコン、PIC12F629一発で済ませている。 BRIGHT UP/DOWNのスイッチ、それにイルミと予備の制御ライン、あとはスリープ(今回は使っていない)と PWM出力で、 ちょうど 6本のGPIOを使い切った状態だ。 信号の流れとして、元々謎モニタの BL ON/OFF端子がそのまま RGBコンバータの 5V電源に渡してあったのだが、 ここをカットし、バックライト制御用 PICマイコンを挿入したカタチになっている。 モニタユニット内部の構成は、バックライト系統の電源に 昇圧型コンバータ が入って 19V前後の電圧に安定化されており、その 電源出力とインバータ入力のチョークコイル間に SW用トランジスタ+SBD というおいしい回路になっていた。 詳細は割愛させていただくが、PWMしてくれと言わんばかりの回路 である (^^) 例によって 注意点 だが、回路構成を十分に調べないまま、ここでご紹介している方法を他のモニタに転用することは 危険を伴う ので、おやめいただきたいと思う次第だ。 それでは、実際に PWMによりバックライトのパワーが調整されている様子をご覧いただこう。 |

|

|

|

|

|

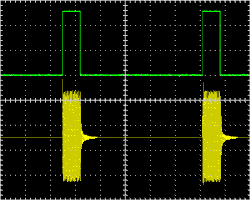

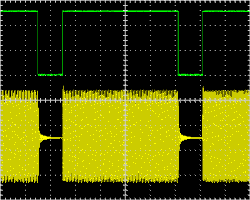

上の波形は、PWM用 PICマイコンの出力と、バックライトの蛍光管に加わる波形を観測したものだ。

上側緑色の表示が PICマイコン出力、下側黄色の表示が蛍光管への配線を 被覆の上からプローブで挟んだ 波形(さすがに直接は電圧が高過ぎて挟めないので)になる。 今回は 8段階にパワーを調整できるようにプログラムを組んでおり、最小から最大(連続)状態まで何れもスムーズに調整できていることをご報告しておく。 |

|

|

|

|

|

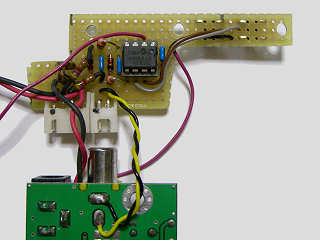

こちらは、PICマイコンなど、バックライト制御回路を追加したサブ基板。

あまりスペースに余裕はないが、何とかおさまった状態かな。 |

|

|

|

|

|

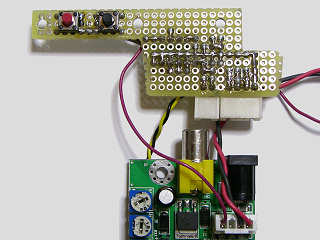

ということで、追加回路の配線が終わったサブ基板を、ケースにマウントする。

まずは無難に動作してくれたようなので、このまましばらく使ってみたいと思う。 |

・ ・ ・ ・

■ 資料はこちら・・・ | ||||

| ||||

|

2008/11/09 Yutaka Kyotani (暫定公開)

2008/11/16 Yutaka Kyotani (追記) 2009/03/01 Yutaka Kyotani (追記・正式公開) | ||||

|