| ワンチップ MSX 〜 C-SYNCなRGBモニタを接続する 〜 (Page 1 / 1) | |||||

C-SYNCなRGBモニタを接続する | |||||

■ 元祖MSXに接続されていたモニタは・・・ | |||||

初代MSXは、TIのVDPを搭載していたという事情からか、そのまま家庭用TVのビデオ入力へというパターンが一般的だったようだ。 私の記憶では、 富士通のFM-Xというマシンは RGB出力を持っていたようだが、当時のディジタルRGBモニタを接続すると全ての色が表示できず、 痛し痒しの選択だったようだ。 MSX2では、画面制御チップが変更され、このあたりの事情は一変している。 コンポジットビデオが標準というのは変わらないとして、 当時普及が始まっていた 21Pin RGBマルチ端子 に対応した仕様になり、ケーブルを購入すれば これらの AVモニタで鮮明な画像を表示できるようになっている。 そこで、今回のお題は ワンチップMSXに C-SYNCなRGBモニタを接続する である。 巷には VGAモニタが溢れているご時世なので、VGAモニタへの表示にも対応しているワンチップMSXに敢えてこのような選択が必要かと言えば 明らかに No! なのだが、初期のパチンコ液晶も C-SYNCなRGBモニタ が大半である。 21Pin RGBマルチ端子の付いたモニタを今も使い続けている奇特な人も居るかも知れない・・・ ということで、本ページを記す次第だ。 |

・ ・ ・ ・

■ ワンチップMSXのビデオ出力端子・・・ |

ワンチップMSXの背面には、VGA、S、コンポジットビデオなどの出力端子が並んでいるが、残念ながらこれらは同時に

使用することはできない。 本体裏面の DIP-SWやホットキーなどの操作でモード切り替えが必要なことからして、

これらの端子群が内部で相互接続されて 共用 されていることは容易に想像できる。

ワンチップMSXのご本尊 FPGAはディジタルなICなので、一般的には Logic HIGHか LOWしか出力できず、映像信号のような アナログな信号を出力するためには、一工夫必要である。 付属CD-Rに入っている回路図を見ながら、ビデオ信号回りを確認していたところ、FPGAの出力6回路をひとまとめにし、 抵抗による R-2Rラダー回路で D/A変換されていることがわかった。 この D/A変換回路が合計5回路あり、コンポジットビデオ、 C(色)信号、Y(輝度)信号に各1回路、音声の L/R(CMT共用)にも各1回路使われている。 ラダー回路は何れも 200Ω/100Ωと同一定数で 構成されており、音声回路としては破格の低インピーダンスと言える。 一方 VGA端子は、やはりというか RGB各端子が内部で Sとコンポジットビデオ端子と接続されており、H-SYNCとV-SYNCが 別系統から供給されているのみである。 残念ながら C-SYNCの供給はないようだ (と、この時は考えていた)。 さて、今回のお題は C-SYNCなRGBモニタを接続する ということなので、この C-SYNCを どこからか調達する必要がある。 ということで H-SYNCとV-SYNCを混合して C-SYNCを作る回路を試作したのだが、動作確認の 最後で各部の波形を観測していて とんでもない早とちり に気が付いてしまった (^^; いやはや・・・ DIP-SWで 15KHzモードに設定しておくと、H-SYNCが C-SYNCモードに設定されるようで、混合回路は要らないという オチだったんですナ。 私としたことが・・・ やっぱり、波形確認は最初にするべき ですナ(大汗) |

|

|

|

|

次は、接続するための方法を考えよう・・・ ということで、ケーブルについて少々。

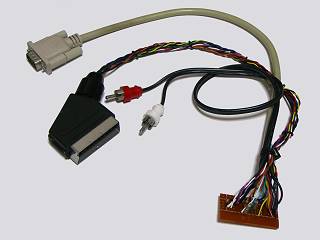

最初は適当な 有りモノ のVGAケーブルを途中で切断し、途中に変換回路を挟んでやろうと考えたのだが、 前途多難である。 なぜか、5Vの出ている端子に ピンがない ケーブルが大半だったりする (^^; 安全を考えてのことなのだろうが、21Pin RGBマルチ端子に接続するためにはこれではマズイので、色々探し回ってやっと出てきたヘナヘナ全ピン結線ケーブル (確か H○RIのスキャンコンバータ付属品・・・ ゴーストがバリバリに出る粗悪品)と、別途購入してきた単品コネクタを使って製作してみた。 |

・ ・ ・ ・

■ 21Pin RGBマルチ端子への接続・・・ |

21Pin RGBマルチ端子は、結構欲張りな仕様が盛り込まれている。 単にR/G/B映像信号や同期信号、音声信号だけでなく、映像の重ね合わせ

(スーパーインポーズ・ハーフトーン)や、自動切り替えなどの機能が備わっている。 大半の TVでは、RGBマルチ端子への切り替えスイッチはなく、

接続されている機器の電源が入れば自動的に切り替えが行われ、その機器からの操作で、既に表示されている映像と、外部機器からの文字などの

重ね合わせが行われる。

ちなみに、単に RGB信号を入力したいだけの場合でも、次のような おまじないが必須 で、これらのために 5V電源 を調達して来なくてはならない。

|

|

|

|

|

|

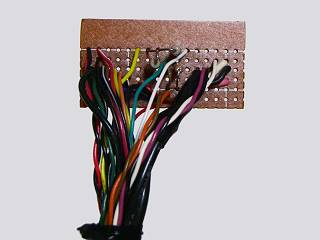

製作に関して、特に難しいところはないだろう。

中古の 21Pinコネクタ(以前に取り外してあったもの)を使った関係で、ビニール線を撚り合わせて引き出していたり、途中が中継基板になっていたりするが、 ここは適当な 21Pin〜21Pinのケーブルを切断して使うのが簡単だ。 VGAコネクタ側は、全ピン結線のケーブルを 30cm程度に切断して使用している。 ケーブル転用時は Pin9(+5V)が結線されている ことの確認が必要だ。 また、前述の通り、21Pinコネクタ側は、AVコントロールおよび Ys端子へのおまじないを忘れると、正しく表示されないので注意しよう。 中継基板についても、このままでは結構邪魔になるので、どちらかのコネクタハウジング内に格納するなど、お好みに応じてアレンジしていただきたい。 |

・ ・ ・ ・

■ パチンコ液晶への接続・・・ |

何故か製作順序の関係で、簡単な方が後回しになってしまった (^^;

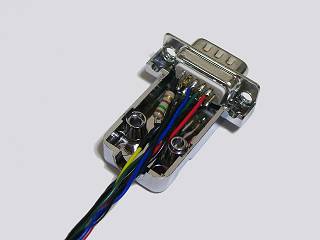

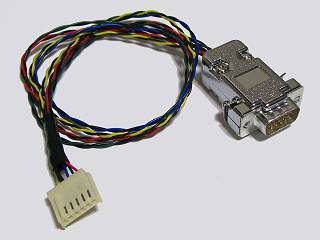

パチンコ液晶は、当ページで紹介している標準的なパターンで 改造が済んでいる ことが 前提で、75Ωインピーダンスの RGB入力と、C-SYNC入力に対応しているものが使用可能となる。 今回のテストには、7インチワイド液晶を搭載した CRギンギラパニック(三洋物産) のユニットを使ってみた。 液晶側のコネクタは、当ページの標準的改造内容に合わせて 6Pin EIコネクタ を取り付けている。 こちらは部品点数も少ないので、無理矢理 VGAコネクタのハウジング内に詰め込んでしまった。 使用する部品によっては このような配置にできない場合もあるので、現物を確認し、無理なら外に出す等ご自身で判断していただきたい。 |

|

|

|

|

|

VGAコネクタは、端子が3段になっていてそこそこ狭いので、順番を考えた引き回しが必要だ。 ケースが導電性の場合、

熱収縮チューブを使用し、ケースに部品の足などが接触しないように配慮しよう。

|

|

|

・ ・ ・ ・

■ 映り具合はこんな感じ・・・ |

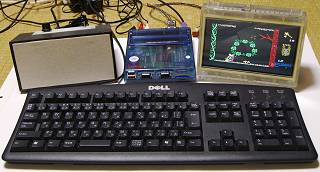

とりあえず 2パターンの接続を試し、まずまずの表示結果が得られている。

実際の映り具合をご確認いただければ幸いだ。 |

|

|

|

| ||||

パチンコ液晶では、横方向の画素が 320ドット程度しかないものが多く、今回テストに使用した 7インチワイドタイプのものでも 480ドット程度である。 したがって、

横80文字のモードにすると、文字の一部のドットが見えにくくなる。

右上は 21Pin RGBマルチ端子付き15インチモニタ (FMTV-154)での表示例だが、液晶のように物理的な画素不足が発生することもなく、表示品質は十分であったことをご報告しておく。 | ||||

2007/01/08 Yutaka Kyotani (暫定公開)

2007/01/14 Yutaka Kyotani (一部追記および修正) | ||||

|